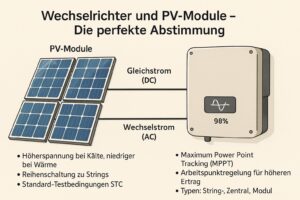

Eine Photovoltaik-Anlage besteht aus mehreren Komponenten, die präzise aufeinander abgestimmt werden müssen, damit das System effizient und zuverlässig läuft. Im Zentrum stehen dabei die Solarmodule auf dem Dach und der Wechselrichter, der den erzeugten Strom nutzbar macht. Während die Module aus Sonnenlicht Gleichstrom (DC) erzeugen, wandelt der Wechselrichter diesen Strom in Wechselstrom (AC) um, wie er in Haushalten gebraucht wird.

Was Solarmodule leisten – und wie sie arbeiten

Solarmodule sind dafür zuständig, die Sonnenenergie in elektrische Energie umzuwandeln. Dabei entstehen elektrische Größen wie Stromstärke (gemessen in Ampere), Spannung (gemessen in Volt) und Leistung (gemessen in Watt oder Kilowatt). Besonders relevant ist die sogenannte Spitzenleistung unter Idealbedingungen, die als Watt Peak (Wp) oder Kilowatt Peak (kWp) bezeichnet wird. Moderne Module liefern typischerweise etwa 400 Wp. Über einen gewissen Zeitraum hinweg gemessen, spricht man dann von Arbeit, gemessen in Kilowattstunden (kWh), also der tatsächlich erzeugten oder verbrauchten Energiemenge.

Solarmodule sind dafür zuständig, die Sonnenenergie in elektrische Energie umzuwandeln. Dabei entstehen elektrische Größen wie Stromstärke (gemessen in Ampere), Spannung (gemessen in Volt) und Leistung (gemessen in Watt oder Kilowatt). Besonders relevant ist die sogenannte Spitzenleistung unter Idealbedingungen, die als Watt Peak (Wp) oder Kilowatt Peak (kWp) bezeichnet wird. Moderne Module liefern typischerweise etwa 400 Wp. Über einen gewissen Zeitraum hinweg gemessen, spricht man dann von Arbeit, gemessen in Kilowattstunden (kWh), also der tatsächlich erzeugten oder verbrauchten Energiemenge.

Damit die Anlage gut funktioniert, müssen die Module in bestimmten Verschaltungen verbunden werden. Üblich ist die Reihenschaltung, bei der sich die Spannungen der einzelnen Module addieren, während die Stromstärke konstant bleibt. Solche Stränge aus mehreren Modulen werden als „Strings“ bezeichnet. Diese Art der Verschaltung reduziert Verluste durch den sogenannten ohmschen Widerstand bei höheren Spannungen und ist besonders bei kleineren PV-Anlagen die gängige Lösung. Bei größeren Anlagen mit Zentralwechselrichtern kann hingegen eine Parallelverschaltung sinnvoll sein – dabei bleibt die Spannung konstant, während sich die Stromstärken addieren.

Die Angaben zur Leistung der Module in den Datenblättern basieren auf den sogenannten Standard-Testbedingungen (STC). Diese definieren eine Einstrahlung von 1000 W/m², eine Modultemperatur von 25 °C und eine bestimmte Lichtzusammensetzung (AM1.5). In der Realität weichen die Bedingungen oft davon ab. Reale Werte werden daher auch unter den sogenannten Nominal Operating Conditions (NMOT) angegeben – also unter z. B. 800 W/m² und einer Umgebungstemperatur von 20 °C.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Temperaturkoeffizient. Denn Module verhalten sich temperaturabhängig: Bei Kälte steigt die Spannung an, bei Wärme sinkt sie. Module mit einem niedrigen Temperaturkoeffizienten sind hier im Vorteil, da sie bei Erwärmung weniger Leistung verlieren.

Was der Wechselrichter alles können muss

Der Wechselrichter ist das Herzstück zwischen den Modulen und deinem Stromverbrauch im Haus. Seine wichtigste Aufgabe ist es, den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln – also den Strom, den du für deine Haushaltsgeräte nutzen kannst.

Der Wechselrichter ist das Herzstück zwischen den Modulen und deinem Stromverbrauch im Haus. Seine wichtigste Aufgabe ist es, den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln – also den Strom, den du für deine Haushaltsgeräte nutzen kannst.

Doch das ist nicht alles. Ein moderner Wechselrichter ist auch für das sogenannte Maximum Power Point Tracking (MPPT) verantwortlich. Diese Funktion sorgt dafür, dass stets der optimale Arbeitspunkt der Module gefunden wird – also genau der Punkt, an dem sie bei den aktuellen Lichtverhältnissen die meiste Leistung bringen. Da sich dieser Punkt im Tagesverlauf und bei wechselndem Wetter ständig verschiebt, sucht der MPPT-Regler diesen optimalen Punkt permanent neu.

Je nach Anlagengröße und -struktur kommen unterschiedliche Wechselrichter-Typen zum Einsatz. In den meisten Eigenheimen nutzt man sogenannte String- oder Multi-String-Wechselrichter. Ein String-Wechselrichter hat einen MPPT-Eingang, während ein Multi-String-Wechselrichter mehrere dieser Eingänge besitzt. Letzteres ist besonders dann sinnvoll, wenn Dachflächen unterschiedlich ausgerichtet sind oder teilweise verschattet werden – so kann jede Dachseite unabhängig optimiert werden.

In Großanlagen kommen meist Zentralwechselrichter zum Einsatz, die mit sehr vielen gleichmäßig ausgerichteten Modul-Strings arbeiten. Eine interessante Alternative stellen Mikro-Wechselrichter dar: Sie werden direkt an jedem einzelnen Modul montiert. Dadurch kann jedes Modul unabhängig vom anderen optimal betrieben werden – besonders praktisch bei Verschattungen oder bei komplexeren Dachflächen mit vielen verschiedenen Ausrichtungen.

Wechselrichter werden sowohl über ihre Nennleistung in Watt (für die nutzbare Leistung) als auch in Voltampere (für die sogenannte Scheinleistung) angegeben. Wichtig ist vor allem der Wirkungsgrad – also wie viel der eingespeisten Energie auch tatsächlich in nutzbaren Strom umgewandelt wird. Hochwertige Geräte erreichen heute Wirkungsgrade von über 98 Prozent. Der sogenannte europäische Wirkungsgrad berücksichtigt dabei verschiedene Lastbereiche und gibt eine realitätsnähere Einschätzung als der reine Maximalwert. Der Wirkungsgrad kann zudem durch Eingangsspannung und Umgebungstemperatur beeinflusst werden – je nach Standort ist das mit in die Planung einzubeziehen.

Auch die Kühlung des Wechselrichters spielt eine große Rolle. Wird er zu heiß, kann es zu einer automatischen Leistungsdrosselung (sogenanntes Derating) kommen. Damit das nicht passiert, sollte man ihn nicht in direkte Sonne stellen oder in schlecht belüfteten Räumen wie einem Dachboden montieren. Herstellerhinweise zur Montage sind hier unbedingt zu beachten.

Wie PV-Module und Wechselrichter richtig zusammenpassen

Damit die Solarmodule und der Wechselrichter optimal zusammenarbeiten, müssen ihre elektrischen Eigenschaften genau aufeinander abgestimmt werden. Diese Werte findest du in den technischen Datenblättern.

Besonders wichtig ist die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters – sie darf unter keinen Umständen überschritten werden. Vor allem im Winter, wenn Module durch Kälte eine höhere Spannung erzeugen, muss darauf geachtet werden. Als Faustregel kann man die Leerlaufspannung der Module mit einem Sicherheitsfaktor von etwa 1,1 multiplizieren, um die maximale Spannung unter kalten Bedingungen zu berechnen.

Auf der anderen Seite muss die Modulspannung bei hohen Temperaturen im Sommer trotzdem hoch genug sein, damit der Wechselrichter überhaupt startet. Dazu gibt es eine sogenannte Anlaufspannung – wenn sie nicht erreicht wird, bleibt der Wechselrichter ausgeschaltet. Auch hier ist der Temperaturkoeffizient entscheidend: In der Sommerplanung sollte man die MPP-Spannung der Module mit etwa 0,9 multiplizieren, um die niedrigere Spannung bei Hitze zu berücksichtigen.

Auf der anderen Seite muss die Modulspannung bei hohen Temperaturen im Sommer trotzdem hoch genug sein, damit der Wechselrichter überhaupt startet. Dazu gibt es eine sogenannte Anlaufspannung – wenn sie nicht erreicht wird, bleibt der Wechselrichter ausgeschaltet. Auch hier ist der Temperaturkoeffizient entscheidend: In der Sommerplanung sollte man die MPP-Spannung der Module mit etwa 0,9 multiplizieren, um die niedrigere Spannung bei Hitze zu berücksichtigen.

Zwischen diesen beiden Extremen liegt der sogenannte MPP-Spannungsbereich – also der Bereich, in dem der Wechselrichter am effizientesten arbeitet. Idealerweise plant man die Verschaltung der Module so, dass sich die Spannung der Strings möglichst häufig in diesem Bereich befindet.

Auch der Strom darf nicht vergessen werden. Der maximale Eingangsstrom des Wechselrichters bestimmt, wie viel Strom er überhaupt aufnehmen kann. Ist der Strom höher, kann der Wechselrichter den Überschuss nicht nutzen – Leistung geht verloren. Zusätzlich gibt es noch einen Grenzwert für den maximalen Kurzschlussstrom, der nicht überschritten werden darf, um Schäden am MPPT-Eingang zu vermeiden. Und wenn Strings parallel geschaltet werden, darf der Rückstrom eine bestimmte Grenze (meist 20 Ampere) nicht überschreiten – sonst sind Sicherungen notwendig, besonders ab dem dritten String.

Die Anzahl der MPPT-Eingänge sollte zur geplanten String-Aufteilung passen. Bei verschiedenen Dachausrichtungen (z. B. Ost/West) oder ungleichmäßigem Schattenwurf empfiehlt sich pro Ausrichtung ein eigener MPPT-Tracker.

Oft wird die Solargenerator-Leistung etwas größer gewählt als die maximale Leistung des Wechselrichters – das nennt man Überdimensionierung. Das kann sinnvoll sein, denn so wird der Wechselrichter auch bei schwächerem Licht (z. B. morgens, abends oder bei Bewölkung) besser ausgelastet. Selbst wenn es an wenigen Tagen im Sommer zu einer Begrenzung kommt, sind die Leistungsverluste meist gering. Außerdem sind kleinere Wechselrichter oft günstiger. Besonders bei Ost-West-Dächern, die nie die volle Sonneneinstrahlung erreichen, ist diese Überdimensionierung gängige Praxis.

Wie viele Module brauche ich mindestens pro String?

Die Antwort hängt vor allem von der minimalen Anlaufspannung des Wechselrichters ab – und von der Spannung, die ein einzelnes Modul liefert. Ein Modul bringt normalerweise etwa 35 Volt. Wenn der Wechselrichter z. B. 100 Volt braucht, um zu starten, bräuchtest du mindestens 3–4 Module in Reihe. In der Praxis werden meist 6 bis 7 Module pro String verwendet – bei Norddächern sogar noch mehr. Bei heißem Wetter sinkt die Modulspannung weiter, deshalb sollte man immer mit einem Sicherheitsabschlag von ca. 10 % rechnen (z. B. Modulspannung × 0,9 im Sommer). Damit stellt man sicher, dass die Startspannung auch an warmen Tagen erreicht wird.

Was tun bei Verschattung?

Schatten auf einem Modul kann die Leistung des gesamten Strings deutlich verringern – denn der schwächste Punkt bestimmt die Leistung der ganzen Reihe. Im schlimmsten Fall können sogenannte Hotspots entstehen, also lokale Überhitzungen, die Zellen dauerhaft beschädigen.

Damit das nicht passiert, sind moderne Module mit Bypass-Dioden ausgestattet. Diese leiten den Strom um die verschatteten Bereiche herum, sodass nicht das ganze Modul ausfällt. Manche Wechselrichter besitzen zusätzlich ein eingebautes Verschattungsmanagement, das auch bei großflächigen Schatten den besten Arbeitspunkt finden kann – und nicht an einem ungünstigen Zwischenwert „hängen bleibt“.

Noch weiter gehen Moduloptimierer wie die von Tigo oder SolarEdge. Sie sitzen direkt hinter dem Modul und sorgen dafür, dass jedes einzelne unabhängig optimal arbeitet – auch wenn es zeitweise verschattet ist oder anders ausgerichtet. Vor allem bei kleineren wandernden Schatten oder schwierigen Dachformen ist das ein echter Vorteil. Wichtig ist jedoch: Optimierer funktionieren nicht beliebig – bei manchen Herstellern wie Tigo kann z. B. eine gemischte Belegung mit Gaubenmodulen im selben String problematisch sein.

Zum Schluss: Die richtige Planung

Eine gut geplante PV-Anlage erkennt man nicht nur an der Technik, sondern auch an der Sorgfalt bei der Auslegung und Dokumentation. Die gesamte Elektroinstallation – sowohl auf der Gleichstrom- als auch auf der Wechselstromseite – muss fachgerecht und nach Vorschrift erfolgen. Auch die Dokumentation ist wichtig: Sie sollte neben Schaltplänen und Dachbelegungsplänen auch Datenblätter, Hinweise zur Wartung und ein Prüfprotokoll zur Inbetriebnahme enthalten.

Hersteller von Wechselrichtern bieten oft eigene Tools und Software zur Anlagenplanung an – diese helfen, die Modulanzahl, Stringaufteilung und MPPT-Zuordnung einfach zu berechnen und mögliche Fehlerquellen früh zu erkennen.

Wenn Sie nun planen, in eine Photovoltaikanlage zu investieren – sei es für Ihr Eigenheim, Ihr Unternehmen oder ein größeres Projekt – ist die Technik nur ein Teil der Geschichte. Entscheidend ist, wie gut alles auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist: Dachflächen, Verbrauchsprofil, Speicherlösung, Fördermöglichkeiten, Netzanschluss und vieles mehr.

Genau hier komme ich ins Spiel. Als unabhängiger Berater unterstütze ich Sie dabei, den Überblick zu behalten, Angebote richtig einzuordnen und die beste Entscheidung für Ihre Energiezukunft zu treffen. Auf www.energievermittlung.nrw finden Sie alle Informationen zu meinen Leistungen – vom ersten Gespräch bis zur fertigen Lösung, die nicht nur technisch überzeugt, sondern auch wirtschaftlich Sinn ergibt.

Nehmen Sie gerne Kontakt auf oder buchen Sie jetzt einen kostenlosen Termin mit mir.

Beste Grüße und bis zum nächsten Artikel 😊

0 Kommentare